|

„Katrina“ und die Folgen

Tropische Wirbelstürme sind vor allem in drei Regionen unserer Erde bekannt. In Mittel- und Nordamerika werden sie Hurrikane genannt und treten vorwiegend von Juni bis November auf. Hier sind insbesondere die karibischen Inseln sowie die südliche Ostküste der USA betroffen. In Fernost heißen diese Phänomene Taifune. Zu den am stärksten gefährdeten Regionen zählen dort die Philippinen, Japan oder die Ostküste von China. Sturmzyklonen werden die Wirbelstürme im Indischen Ozean genannt und verursachen dort jährlich große Schäden beispielsweise in Bangladesch. Die tropischen bzw. subtropischen Gebiete der Südhalbkugel werden nur selten von solchen Stürmen heimgesucht, da hier kalte Meeresströmungen (Benguela- und Humboldstrom) die Ozeane deutlich abkühlen. Als Hurrikan wird also ein tropischer Wirbelsturm zyklonalen Drehsinns bezeichnet, der ausschließlich über Ozeanen entsteht und aufgrund seiner Ausdehnung (kann einen Durchmesser von mehr als 500 km erreichen) großflächigen Schaden anrichtet. Das gesamte Sturmsystem besteht aus orkanartigen Winden und Wolkenbändern, die bis zu 20 m hohe Wellen auf den Meeren, Zerstörung an den Küsten sowie sintflutartige Regenfälle (Niederschlagsmengen von über 200 mm pro Tag sind keine Seltenheit) mit sich bringen. Das Zentrum des Hurrikans bildet eine nahezu windstille, niederschlagsfreie sowie wolkenarme Zone (das sog. Auge des Orkans), dessen Durchmesser i.d.R. bei 15 bis 30 km liegt, aber auch 70 km erreichen kann. Der Druck im Kern beträgt weniger als 950 hPa (absolut gemessenes Minimum war 870 hPa). Dies entspricht einem Druckunterschied von etwas 50 bis zu 100 mbar zum äußeren Teil des Hurrikans. Das Auge ist wiederum von dichten, hochaufgetürmten, bis in die Tropopause (ca. 10 km Höhe) aufsteigenden Cumulonimbuswolken umgeben, wobei die umströmenden Winde Spitzengeschwindigkeiten von 150 bis 200 km/h und mehr erreichen. Oft existieren solche Wirbelstürme über viele Tage hinweg, manchmal sogar mehr als eine Woche. So wütete beispielsweise der Hurrikan MITCH vom 26.11. bis 30.11.1998 und forderte allein in Honduras und Nicaragua über 20.000 Todesopfer. Zu den schlimmsten Hurrikans zählen unter anderem ANDREW, der im August 1992 den Süden von Florida verwüstete und einen Schaden von rund 30 Milliarden US-Dollar anrichtete sowie ein Zyklon im Golf von Bengalen, der im Oktober 1970 in Bangladesch Tausende Menschenleben kostete. Heutzutage lassen sich Wirbelstürme jedoch mit Hilfe von Wettersatelliten, Radar und Wetterflugzeugen schon in frühen Entwicklungsstadien ausfindig machen, sodass die bedrohten Landstriche rechtzeitig gewarnt werden können.

Entstehung eines Hurrikans Die Entstehungsbedingungen für tropische Wirbelstürme sind recht komplex. Folgende Voraussetzungen sind jedoch notwendig:

Der bei dem Verdunstungsprozess entstandene Wasserdampf ist die Energiequelle des tropischen Wirbelsturmes. Er kondensiert zu Wolken sowie Niederschlag und transportiert so gewaltige Wärmemengen in den Tiefdruckgürtel. Bei dieser Kondensation wird sehr viel Wärme frei und dem Luftraum wird ununterbrochen Energie zugeführt Der Hurrikan wird immer stärker, je länger er westwärts über warme Gewässer zieht und demzufolge weitere Wärmenergie in Form von verdunsteten Wassermengen aufnimmt..Es steigt also warme, feuchte Luft nach oben und wenn Wasserdampf tonnenweise kondensiert, wird viel Wärme produziert, die das rasche Aufsteigen der Luft weiter beschleunigt. Die Erdrotation (Corioliskraft) versetzt dabei die Aufwinde in eine kreisende Bewegung, sodass eine große Sogwirkung auf die Umgebung ausgewirkt wird. Erreicht ein Hurrikan das Festland, schwächt dieser allmählich ab. Solange sich ein Hurrikan über warmes Meerwasser bewegt, steht genügend Energie für die Erhaltung des Wirbels zur Verfügung. Kommt der mit 15 bis 50 km/h dahin ziehende Hurrikan aber an Land, ist die Zufuhr von Energie unterbrochen, da über dem Land keine weitere Feuchtigkeit nachgeliefert wird. Zudem erniedrigt der Regen die Temperatur des Bodens. Zusätzlich wird die Reibung des Landes wirksam. Der Hurrikan wird instabil und der Wirbel bricht zusammen. Dennoch reicht die Energie noch aus, um in küstennahen Gebieten verheerende Schäden und Überflutungen anzurichten.

Zugbahn von "Katrina" in der Karibik

Ursache für Hurrikanhäufung unklarDer Klimawandel ist zwar an vielem schuld, sein Einfluss auf die heute beobachtete Zunahme von Zahl und Gewalt der Hurrikane bleibt vorerst aber unklar.

Wie so oft wird auch bei "Katrina" die Verschuldensfrage gestellt. Und was liegt in dieser ökologisch sensiblen Zeit näher, als die Ursache von "Katrina" dem Klimawandel zuzuschreiben? Doch diese Kausalität ist nicht erwiesen. Erst seit 60 Jahren werden Wirbelstürme systematisch aufgezeichnet: eine zu kurze Zeit, um einen Trend abzuleiten. Auch wenn es im vergangenen Jahrzehnt pro Jahr fast doppelt so viele Hurrikans gab wie zuvor, ihre Energie um das Zweieinhalbfache über dem Durchschnitt lag, sich im Vorjahr erstmals auch vor Brasilien ein Hurrikan bildete - obwohl diese Meeresregion wegen niedriger Wassertemperaturen bisher verschont blieb. Meteorologen stellten fest, dass sich die Hurricanhäufigkeit „Achterbahnmäßig“ verändert: schon zwischen 1920 und 1960 war sie außergewöhnlich stark. Bis Mitte der 90er Jahre nahm sie deutlich ab (viele Amerikaner suchten ihre neue Lebensstätte im Süden der USA), um seither wieder stark anzuwachsen. Zwar spricht die Erhöhung der Meerestemperatur für die Zunahme an Wirbelstürmen, allerdings wurde auch berechnet, dass dadurch die vertikalen Scherwinde zunehmen sollen, die die rasante horizontale Rotation des Hurricans unterbinden. Irreführend ist auch, die steigenden Zerstörungskosten für die höhere Sturmgewalt anzusehen. Rechnet man den Florida-Hurrican von 1926 auf die heutige Bevölkerungszahl, Bebauung und Versicherung der Güter hoch, hätte er doppelt so hohe Kosten verursacht wie „Katrina“.

Der Motor jedes Wirbelsturms ist verdunstendes Warmwasser. Erreicht die Oberflächentemperatur des Meeres mehr als 26 Grad Celsius und ist es darüber deutlich kühler, läuft die verheerende Maschinerie an. Die erwärmte Luft steigt auf. Erst langsam, dann immer schneller, schließlich schießt sie empor, reißt dabei Wasserdampf mit und wird von der Corioliskraft, hinter der die Erdrotation steht, in Wirbel versetzt. In der kühleren Höhe kondensiert der Dampf, in nur einem Kubikmeter Wolke können zehn Gramm flüssiges Wasser enthalten sein: eine bis zu 15 Kilometer hohe Wassersäule, aus der pro Tag bis zu 3000 Liter auf jeden Quadratkilometer fallen können. Und es gibt permanent Nachschub. Denn der wegen der aufsteigenden Luft abfallende Luftdruck saugt ständig neue Luftmassen Richtung Zentrum.

Ruhe im "Auge" Die Zentrifugalkraft des rotierenden Wirbels lässt die einströmende und Energie verstärkende Luft aber nicht in die Mitte - dort, im "Auge" des Hurrikans, herrscht Ruhe, sinkt trockene Luft aus der Stratosphäre herab. Je nach Rotationsgeschwindigkeit wird seine Stärke in fünf Stufen eingeteilt. Ein durchschnittlicher Hurrikan setzt pro Tag fast 200-mal so viel Energie frei wie alle Kraftwerke der Welt zusammen. Aufgrund dieser Mechanik könnten wärmere Ozeane künftig häufiger Hurrikane entfachen, mehr Wasserdampf in der Luft zudem ihre Gewalt vergrößern: Kondensation setzt vermehrt Wärmeenergie frei. Sowohl der Gehalt an Wasserdampf als auch die Temperatur des Atlantiks sind in den vergangenen Jahrzehnten gestiegen, bestätigen Klimaforscher. Ob ein Hurrikan entsteht, hängt aber auch von Strömungen in der Atmosphäre ab: Eine Voraussetzung sind stabile Luftschichten. Noch ist auch unklar, welchen Anteil Klimaphänomene wie El Nino haben. Langfristige Prognosen sind daher kaum möglich. Bei saisonalen Vorhersagen sind Forscher mutiger. Für dieses Jahr sei in den USA und der Karibik mit sieben Wirbelstürmen zu rechnen, warnte Meteorologe William Gray von der Colorado State University im Juni. Der dritte tobt gerade.

Warum New Orleans untergehen musste

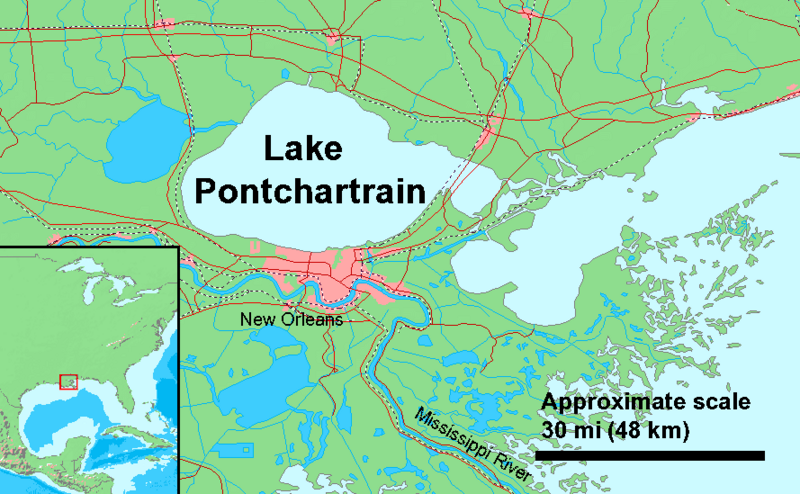

Gegen einen Hurrikan wie "Katrina" hatte die Stadt nie eine Chance. Das Risiko war seit Jahren bekannt Was die Situation für die Jazz-Metropole besonders kritisch machte, ist die exponierte wie fragile Lage der Stadt: Sie ist an drei Seiten von Wasser umgeben - dem Mississippi, dem Golf von Mexiko und dem Lake Pontchartrain, der die Stadt nach Norden abgegrenzt - und sie liegt in weiten Teilen unterhalb des Meeresspiegels (max. 2m). Die Dämme der Stadt sind allerdings nur auf maximale fünfeinhalb Meter hohe Überschwemmungen ausgelegt, während der amerikanische Wetterdienst und das Nationale Hurrikan-Zentrum vor mehr als acht Meter hohen Sturmfluten warnten.

Die Stadt gleicht damit einer riesigen Badewanne, die schon bei schwächeren Stürmen als Katrina vollzulaufen droht. 22 gigantischen Pumpstationen, die pro Minute Tausende Kubikmeter Wasser absaugen können, schützen die Stadt vor Grund- und Regenwasser. Diese Pumpen und Abwasserkanäle hatten schon früher versagt. Entsprechend standen schon weite Teile der Stadt vor Ankunft Katrinas unter Wasser. Durch den Totalausfall der Elektrizität haben die Pumpen den Dienst eingestellt. Ohnehin ist ihre Leistung weit schwächer als das nachströmende Wasser es erfordern würde - sie sind nicht auf derartige Volumina eingestellt.

Lage von New Orleans

Gründe für die Verluste: der steigende Meeresspiegel im Golf und mehr noch die ausbleibenden Sedimente aus dem Mississippi rauben dem Flussdelta die Lebensgrundlage. Durch Eindeichungen, Ausbaggerungen und Stichkanäle haben die Ingenieure des American Corps of Engineers in den letzten Jahrzehnten zunehmend die Strömungsdynamik des größten nordamerikanischen Flusses vom Oberlauf bis zur Mündung verändert, sodass er seine verringerten Sedimentfrachten nicht mehr in ausreichendem Maße in seinem Delta aufschütten kann. Zudem bilden die vertieften Gräben günstige Angriffspunkte für Stürme, die damit die Bodenverluste beschleunigen können. Auch aus Pelzfarmen entflohene südamerikanische Nutrias - eine Nagetierart - verursachten starke Schäden am Ökosystem, denn sie fressen häufig an den Wurzeln wichtiger Marschpflanzen und bringen damit die Vegetation zum Absterben: Ohne diese Verankerung können Wind und Wasser nun den Schlick leichter erodieren, wodurch wiederum neue Bereiche der Küstenvegetation dem schädlichen Einfluss reinen Salzwassers ausgesetzt werden. Und schließlich tragen auch noch natürliche Absenkbewegungen des frischen, unbefestigten Neulandes - bei fehlendem Sedimentnachschub - ebenfalls zum Küstenabtrag bei. Auf diese Weise verlor diese natürliche Barriere der Stadt zum Meer im 20. Jahrhundert mehr als 4900 Quadratkilometer Fläche. Dieser Schutzraum wäre aber nicht nur als natürlicher Deich dringend nötig, denn ein Hurrikan tankt eben seine gesamte Kraft aus warmem Ozeanwasser - über Land schwächt er sich rasch ab. Er zieht dann zwar noch als tropisches Tiefdruckgebiet mit ergiebigen Niederschlägen weiter, aber seine verheerenden Windböen reduzieren sich bald auf "nur" noch maximal Orkanstärke (weniger als 120 Kilometer pro Stunde). Die Regenmengen können allerdings immer noch enorm sein: 600 Millimeter in einer Stunde sind durchaus möglich - das entspricht dem Jahresniederschlag von Berlin. Politische Mitverantwortung: 2002 hatte G. Bush den für den Deichbau zuständigen Behörde, Katastrophenschützer Maestri, gefeuert, weil er Kongressabgeordnete unterstützt hatte, die ein 188 Millionen Dollar teures Flutprojekt am unteren Misissippi forderten. Weiters wurden die Mittel für den Deichschutz in den vergangenen Jahren immer wieder zusammengestrichen, besonders hart traf es New Orleans. Im Juni verhängte das Army Corps of Engineers dort wegen der drohenden Budgetkürzungen von 70 Mio. $ einen Einstellungsstopp. Hat „Big Easy“ eine Zukunft? Mündungsdelta verkleinert sich durch Staudämme im Oberlauf um 12 Hektar pro Tag. Jedes Jahr sinkt New Orleans um 8mm tiefer in den Grund, weil das Auspumpen der Stadt auch jene Torfschichten das Wasser entzieht, auf denen die Stadt errichtet wurde. Um NO zu schützen sind riesige Dämme und Fluttore geplant.

New Orleans unter Wasser

Diese Aufnahme des Advanced

Land Imagers an Bord des NASA-Satelliten EO-1 zeigt New Orleans am

6. September 2005 – eine Woche, nachdem der Hurrikan „Katrina“

Louisiana überzog und seine Regenmassen die Deiche und Schleusen der

Stadt brechen ließ. Noch immer sind ganze Stadtviertel überschwemmt,

nur die Dächer ragen über das Wasser hinaus, hier im Bild als dunkle

Flächen zu erkennen.

OpferDie Zahl der Menschenopfer ist noch nicht abschätzbar. Faktum ist, dass es eine Frage der sozialen Klasse (und Hautfarbe) war, ob man überlebte oder nicht. Während sich die Reichen First class tickets um 500 $ für einen „Fluchtflug“ nach Texas leisten konnten, fehlten den Armen die (staatlichen) Transportmöglichkeiten. Viele verloren ihr gesamtes Hab und Gut und wurden obdachlos. Der Wiederaufbau ist wegen der Unterversicherung nur bedingt möglich. Abseits von Katrina sind Menschen betroffen, die nicht direkt im Zuggebiet des Hurricans lagen, weil die desolate Stromversorgung ausfiel. Die US-Stromleitungen spotten jeder Beschreibung, werden sie doch vorsintflutlich auf einfachen Holzstangen geführt. So mussten Supermärkte schließen, an Tankstellen wird per Hand abgefüllt. 8000 Meilen Leitungen gelten als zerstört oder reparaturbedürftig. Milliarden-Schäden brechen alle RekordeDas Ausmaß der Schäden durch Hurrikan "Katrina" übersteigt alles bisher Dagewesene. Eine Fläche, die dreimal der österreichischen entspricht, wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die wirtschaftlichen Folgen des verheerenden Hurrikans "Katrina" werden die Kosten der Terroranschläge vom 11. September 2001 für das Budget um ein Vielfaches übersteigen. Die Verwüstungen durch Sturm und Deichbrüche wird inzwischen auf mehr als 200 Milliarden Dollar (160 Milliarden Euro) geschätzt, 8 Mal mehr als Hurrikan "Andrew" (26,6 Mrd. $) im Jahr 1992 gekostet hatte. Die zwölf kostspieligsten Hurrikane zusammen verursachten einen Schaden von 100 Mrd. $ Risk Management schraubte auch die Schätzung für die versicherten Gesamtverluste auf 20 bis 35 Milliarden Dollar (15,9 Milliarden und 27,9 Milliarden Euro) herauf. Die Versicherungen decken in den USA keine Flutschäden ab. Das übernimmt die staatliche Flutversicherung. In den sehr armen Bundesländern Louisiana, Mississippi und Alabama hatten jedoch Hunderttausende keine Flutversicherung. Es besteht somit eine riesige Lücke zwischen den Gesamtschäden und den durch Versicherungen abgedeckten Schäden. Diese können wahrscheinlich nur durch Washington aufgefangen werden. Der Kongress hat bereits in einem Notprogramm 10,5 Milliarden Dollar (8,37 Milliarden Euro) bewilligt. Mindestens 50 Prozent des gesamten wirtschaftlichen Verlustes dürften auf die Überflutung von New Orleans entfallen, schätzte RMS. Hinzu kämen die übrigen Sturm- sowie Infrastrukturschäden sowie indirekte wirtschaftliche Auswirkungen. RMS schätzt, dass mindestens 150.000 Immobilien überflutet worden sind. Das Unternehmen bezifferte die täglichen Verluste durch den Zusammenbruch des Geschäftslebens auf mehr als 100 Millionen Dollar (79,7 Millionen Euro) pro Tag. Die US-Wirtschaft ist mit dem verheerenden Hurrikan "Katrina" mitten ins Herz getroffen worden: Die Häfen rund um das überflutete New Orleans bilden einen der wichtigsten Handels-Umschlagplätze, der Mississippi ist wirtschaftliche Hauptschlagader sowohl für Versorgung als auch für die Ausfuhren des Mittleren Westens. Die Naturkatastrophe ist über einen Knotenpunkt der US-Wirtschaft hereingebrochen und hat ihn lahmgelegt. US-Analysten und Geschäftsleute erwarten daher insbesondere auf Grund der besonderen geographischen Lage des Katastrophengebiets einen deutlichen Dämpfer für die US-Konjunktur, die sich gerade in einer Aufschwungphase befand. "Der Mississippi ist die Herzschlagader der amerikanischen Wirtschaft, und New Orleans ist das Eintrittstor". Jährlich passieren 60 Prozent der amerikanischen Getreideexporte von den riesigen Feldern des Mittleren Westens die Häfen um New Orleans, Waren um 49 Mrd. Dollar und 26 Prozent der US-Versorgung mit Erdöl und Erdgas laufen durch die Region. Hauptproblem werden Experten zufolge die hohen Energiepreise sein, die sich in Form höherer Kosten für die Industrieunternehmen sowie durch die starke Verteuerung des Transports massiv auswirkten. Hinzu kämen teure Umwege über alternative Häfen zu dem noch immer von den Hurrikan-Auswirkungen stark beeinträchtigten Großhafen New Orleans. Sorge bereitet auch das Anlaufen der Getreideernte im Frühherbst im Mittleren Westen, von der ein erheblicher Teil über den Mississippi nach New Orleans transportiert und von dort aus exportiert wird. New Orleans ist normalerweise auch ein führender Einfuhr- und Exporthafen für Stahl, Gummi, Papier, Chemieprodukte, Bananen oder Kaffee.

Auswirkungen auf Budgetpolitik Damit werden die Bemühungen der US-Regierung, das Defizit von 412 Mrd. Dollar im Jahr 2004 in den nächsten Jahren zu senken und die Steuerermäßigungen um rund 70 Mrd. Dollar dauerhaft zu verankern, torpediert. Bereits am Montag haben die Republikaner im Senat ihre Pläne zur Abstimmung über die Abschaffung der Erbschaftssteuer verschoben. Die Eliminierung der Erbschaftssteuer würde dem reichsten 1 Prozent der Amerikaner zu Gute kommen und dem US-Budget jährlich rund 70 Mrd. Dollar kosten.

Die vom Hurrikan "Katrina" verursachten Schäden wirken sich in den

USA nicht nur in Form hoher Benzin-, Erdgas- und Heizölpreise aus,

sondern könnten auch Stahl, Baumaterial, Holz, Papier,

Chemieprodukte, Teer und Agrarerzeugnisse verteuern, schätzen

Wirtschaftsexperten. US-Finanzminister John Snow geht für die

US-Wirtschaft von einem Wachstumsverlust von 0,5

Prozentpunkten 2005 aus, der jedoch 2006 durch verstärktes Wachstum

wieder wettgemacht werden könnte. Eine neue Analyse des Budgetbüro

des US-Kongresses spricht gar von einem ganzen Prozentpunkt an

Wachstumsverlust. US-Wachstum verlangsamt Die betroffenen Bundesstaaten Louisiana und Mississippi zählen zu den strukturschwächsten Regionen der USA, die gerade mal 2% zum BIP beitragen. Die dortigen Schäden werden deshalb relativ geringe Auswirkungen auf die Konjunktur haben. Was den Unternehmen mehr Sorge bereitet ist die Frage, wie sich die betroffenen Bevölkerung verhalten wird (Konsumverzicht z.B. für Katastrophenvorsorge oder wegen des hohen Benzinpreises). Wird Maßhalten zur Tugend, hätte dies Auswirkungen auf die Volkswirtschaft, weil die hochverschuldeten Amerikaner mehr ausgeben, als einnehmen – ihre Sparquote liegt bei minus 0,6 Prozent (Österreich: + 9%). Laut Standard & Poor's wird "Katrina" das US-Wirtschaftswachstum im dritten Quartal um einige Zehntelprozentpunkte niedriger ausfallen lassen. Bisher wird ein Wachstum um 3,7 Prozent erwartet. Besonders die Entwicklung des Tourismus sowie der Land- und Bauwirtschaft würden gebremst. Doch: Die Wiederaufbau- und Reparaturarbeiten könnten in den Folgemonaten sogar zu einer beschleunigten Expansion beitragen. "Bei aller Tragik für die Menschen bleibt so eine Naturkatastrophe ökonomisch gesehen meist ein Einzelereignis. Dem Vermögensverlust steht, so zynisch das klingen mag, der Wiederaufbau gegenüber", so Aiginger. Die bisher geschätzten versicherten Gesamtschäden von rund 25 Milliarden US-Dollar entsprechen nur rund 0,25 Prozent des US-BIP. Aiginger: "Bei einem Wirtschaftswachstum von rund vier Prozent sollte das verkraftbar sein." An einen Schaden für Europa oder die Weltwirtschaft glaubt der Spitzen-Ökonom nicht.

ErdölwirtschaftDer Hurrikan "Katrina" hat im Golf von Mexiko mindestens 58 Ölplattformen und Bohrinseln losgerissen und schwer beschädigt. 30 dieser Plattformen und Bohrinseln seien vermisst gemeldet, 22 sind durch die Wucht des Hurrikans nur noch Schrott. Die Pipelines im Katastrophengebiet müssen umfangreichen Sicherheitstests unterzogen werden.

Wegen des Hurrikans waren mehr als 700 Öl- und Gasförderanlagen vorsorglich geschlossen worden. Die Anlagen im Golf von Mexiko machen normalerweise ein Viertel der US-Rohölproduktion aus. Die US-Regierung hat am Mittwoch Vorschriften für sauberes Benzin ausgesetzt, um die Folgen des Hurrikans "Katrina" auf dem Energiesektor zu mildern. Danach sollen beispielsweise für 14 Tage in allen Teilen der USA die Begrenzungen für den Schwefelgehalt gelockert werden, Mit diesem Schritt solle die drohende drastische Verknappung von Benzin verhindert werden. Der Hurrikan hatte die Rohölförderung des Landes zu 25 Prozent und die Raffineriekapazitäten zu 30 Prozent lahm gelegt. Als Folge stiegen die bereits hohen Benzinpreise weiter an, und in den vom Sturm betroffenen Regionen - Louisiana, Mississippi, Alabama und Florida - wurde der Nachschub knapp. An vielen Tankstellen bildete sich Kilometer lange Schlangen, und zahlreiche Zapfsäulen waren leer. Nach Angaben der Beratungsfirma PFC Energy werden Importe für eine Dauer von vier Monate notwendig sein, um die Ausfälle aufzufangen. (APA/Reuters). Der Chef der Internationalen Energieagentur IEA, Claude Mandil, befürchtet eine weltweite Energiekrise nach dem Hurrikan "Katrina". "Keiner sollte denken, dass sich das nur auf die USA beschränken wird. Sie kaufen jetzt schon Benzin in Europa. Wenn die Raffinerien beschädigt sein sollten, wird sich das noch verstärken. Dann wird sich das sehr schnell zu einer globalen Krise ausweiten." Was fehlt, sind Raffineriekapazitäten. Weil Treibstoffe knapp werden, schnellen die Preise im Großhandel und an den Tankstellen in die Höhe." Im Süden der USA sind infolge des Wirbelsturms "Katrina" neben einer Vielzahl an Ölplattformen auch neun Raffinerien außer Gefecht gesetzt worden. Nach US-Angaben kann es Monate dauern, bis die teils unter Wasser stehenden Raffinerien wieder funktionstüchtig sind. "Weil diese Raffinerien kein Öl verarbeiten können, ist der Bedarf an Rohöl in den USA um etwa eine Million Fass am Tag gefallen". Die Preise für Rohöl der führenden US-Sorte West Texas Intermediate bewegte sich am Donnerstag unter der 70-Dollar-Marke, was zwar noch immer sehr hoch ist, aber doch tiefer als der am Montag gesehene Rekordstand von 70,85 je Fass (159 Liter). Einkaufen in Europa Weil die US-Lagerbestände an Benzin sehr niedrig sind, kaufen die Amerikaner nach Angaben von Ul Haq mehr als zuvor in Europa zu. Normalerweise importieren die USA rund 40 Mio. Tonnen Benzin im Jahr, davon 25 Mio. Tonnen aus Europa, was dem gesamten deutschen Bedarf entspricht. Heuer dürfte es deutlich mehr werden. Milliardenschäden auch für US-LandwirtschaftDer Hurrikan "Katrina" hat auch der Landwirtschaft im Südosten der USA schwere Verluste zugefügt. Der nationale Bauernverband rechnet nach eigenen Angaben mit Schäden im Umfang von mehr als zwei Mrd. Dollar (1,59 Mrd. Euro). Dadurch könnten in den gesamten USA die Preise für Lebensmittel ansteigen. In den Bundesstaaten am Golf von Mexiko wurde insbesondere die Ernte von Zuckerrohr und Baumwolle zerstört. Ferner wurden unzählige Hühnerställe samt des darin hausenden Geflügels vernichtet. Und dies könnte erst die Spitze des Eisbergs sein. Zu der schlechten Lage trügen auch die steigenden Ölpreise bei, die die Verteilung von Lebensmitteln verteuerten. In den Warenhäusern von New Orleans wird ein Viertel des Rohkaffees für die USA gelagert, 211 Millionen Pfund. Angetrieben von Befürchtungen, dass die Importeure ihre Kaffeelieferungen nicht umdirigieren können und dass große Mengen des Kaffees verloren sind, stieg der Preis für Kaffee-Lieferungen für Dezember an der New Yorker Warenbörse bereits auf 1,01 Dollar pro Pfund. Betroffen sind auch die großen Farmen im Mittleren Westen, die ihre Ernte über den Mississippi verschiffen und dann in die ganze Welt exportieren. Die Erntesaison für Getreide hat gerade begonnen. Im Gegensatz zu den Getreide-, Mais- und Soja-Exporteuren können die Händler von sonstigen Gütern etwa auf Houston oder Tampa ausweichen. Weiterer Stahlpreis-Anstieg befürchtetRohstoffe zur Stahlerzeugung könnten wegen Hochwasser knapp werden Als Folge des verheerenden Tropensturms "Katrina" im Süden der USA könnte der Stahlpreis um bis zu 20 Prozent ansteigen. Spekulationen könnten den Preis für Walzstahl, der derzeit bei rund 500 Dollar (401 Euro) pro Tonne liegt, kurzfristig um bis zu 80 Dollar in die Höhe treiben. Auch bei Baustahl werde ein Preissprung erwartet. Bereits am Vorabend hatten die Aktienkurse bedeutender Stahlkonzerne wie Nucor oder US Steel in New York um jeweils rund zehn Prozent zugelegt. Der Zeitung zufolge verknappt das Hochwasser im Großraum New Orleans die Reserven wichtiger Rohstoffe zur Stahlherstellung wie Altmetall und flüssigem Wasserstoff. Erst zu Monatsbeginn hatten wichtige Stahlkonzerne in den USA ihre Preise für Kernprodukte wie Walzstahle um 20 Prozent angehoben. Experten sehen auch kräftige Wachstumsimpulse durch WiederaufbauAusmaß der Schäden und Wiederaufbau-Potenzial nicht so hoch wie nach Kobe-Erdbeben, aber höher als nach "9/11" Die Beseitigung der Schäden nach der Hurrikan-Katastrophe in den USA werden Wiederaufbaumaßnahmen im Ausmaß zwischen 25 und 30 Mrd. Dollar (24,6 Mrd. Euro) erfordern, schätzen Experten. Zunächst werden die negativen Folgen überwiegen, später wird es durchaus auch positive Impulse durch den Wiederaufbau geben. Unter dem Strich könnten sich Schäden und Wachstumsimpulse durchaus die Waage halten. Es ist klar, dass durch den Sturm Kapitalwerte in Milliardenhöhe vernichtet wurden. Das Ausmaß der Schäden hänge davon ab, wieweit wesentliche Infrastruktur wie Flughäfen oder Einkaufszentren vernichtet wurden und wie lange die Produktion damit eingeschränkt sei. Naturgemäß seien die entstandenen Schäden ("Bestandsminderung") im am Bruttoinlandsprodukt (BIP) ausgedrückten Wirtschaftswachstum nicht enthalten. Man rechnet in den betroffenen US-Bundesstaaten Louisiana, Mississippi und Alabama mit kräftigen Wachstumsimpulsen vor allen in der Bauwirtschaft und der Grundstoffindustrie. Das Erdbeben im japanischen Kobe im Jahr 1994 habe sich mit einer Steigerung von 0,3 Prozentpunkten im Wirtschaftswachstum niedergeschlagen. Dieses Ausmaß sieht Wirtschaftsexperte Brezinschek bei der jüngsten Hurrikan-Katastrophe allerdings nicht. Beide Experten erwarten "gewaltige Wiederaufbaubemühungen", deren Ausmaß jenes etwa nach dem Terroranschlag auf die Zwillingstürme des New Yorker World Trade Centers am 11. September 2001 übertreffen werde. Auf das mit rund 4,5 Prozent ohnehin bereits sehr hohe Budgetdefizit der USA würden sich die erforderlichen neuen öffentlichen Investitionen kaum auswirken: Das ist nur noch ein Tropfen auf den heißen Stein. Weniger Hoffnung als sonst setzen die Ökonomen in einen raschen konjunkturbelebenden Wiederaufbaueffekt: Bei einem "normalen" Hurrikan in Florida würden nach der Zerstörung schnell die Bautrupps anrücken um die beschädigten Häuser wieder aufzubauen. Diesmal sei jedoch wegen der großflächigen Überschwemmungen und anlässlich des Chaos sogar von offizieller Seite die Devise ausgegeben worden: "Bleibt nur weg".

Für die Aufräum- und ersten Wiederaufbauarbeiten nach dem verheerenden Hurrikan "Katrina" haben die US-Behörden laut US-Medienberichten einige Firmen mit besonderer Nähe zu US-Präsident George W. Bush und Vizepräsident Dick Cheney ausgewählt. Die Halliburton-Tochter Kellogg Brown & Root, die im Raum New Orleans Aufräumarbeiten durchführen soll, war schon wegen ihrer umstrittenen Abrechnungen für Aufträge im Irak in die Schlagzeilen gekommen. US-Vizepräsident Cheney war vor seiner Berufung in die Bush-Regierung CEO (Vorstandschef) von Halliburton. Auch Bechtel National, die zur Bechtel Corp. mit Sitz in San Francisco gehört, habe von der US-Katastrophenschutzbehörde FEMA einen Auftrag erhalten, für die nach dem Hurrikan Obdachlosen kurzfristige Unterkünfte bereit zu stellen. Bechtel hatte ebenfalls im Irak umstrittene Aufträge der Regierung durchgeführt. Mindestens zwei große Klienten des ehemaligen Wahlkampfmanagers von Bush und jetzigen Lobbyisten, Joe Allbaugh, hätten Aufträge im Gefolge von "Katrina" erhalten und die Halliburton-Tochter Kellogg Brown & Root. Shaw meldete Aufträge im Wert von rund 200 Mio. Dollar (162 Mio. Euro) von der Katastrophenschutz-Behörde FEMA und dem Ingenieurs-Truppe der US-Armee. Bangen um die WeltwirtschaftHoher Ölpreis ist Gefahr für Konsum Sehr viel hängt nun von der Entwicklung des Ölpreises und der Wiederinbetriebnahme der US-Raffinerien ab. Der Chef des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, Ludwig Georg Braun, sieht im Ölpreis eine Gefahr für den Konsum. "Ohne Zweifel hat es Einfluss auf die Binnenkonjunktur, wenn jeder für die Heizrechnung 30 Prozent mehr zahlen muss." Im "Economist" wird eine Studie zitiert, wonach der Anstieg des US-Benzinpreises um einen Dollar-Cent 1,3 Milliarden an Kaufkraft kostet. Ölverseuchung nach dem Hurrikan "Katrina"Mehr als zwei Wochen nach dem katastrophalen Hurrikan "Katrina" an der Golfküste von Mexiko sind die Auswirkungen von Ölleckagen auf Mensch und Umwelt weitaus schlimmer als befürchtet. Satellitenbilder zeigen kilometerlange Ölteppiche, die von havarierten Ölplattformen ausgehen - in einer der Schlüsselregionen der US-amerikanischen Ölindustrie. Öltanklager sind leck geschlagen und überflutet, durch den Sturm beschädigte Raffinerien verschmutzen den Mississippi und New Orleans. "Die Ölmengen, die dort das Meer vergiften, sind gigantisch". Auf Satellitenbildern sind dutzende Ölteppiche auszumachen, die sich über eine Fläche von mehr als 18.000 Quadratkilometern ausdehnen. Das entspricht der Fläche Sachsens. Allein in der Region New Orleans gab es nach dem Hurrikan fünf größere Ölleckagen. Südöstlich von New Orleans, in Chalmetta, sind 1,6 Millionen Liter Öl ausgelaufen. In Venice sind zwei Tanklager leck geschlagen und haben die Umgebung mit 12 Millionen Liter Öl verseucht. Daneben sind aus Heizungstanks und Autowracks in der Stadt New Orleans tausende von Liter Heizöl und Benzin ausgetreten. "Die Ölkonzerne waren auf diesen zerstörerischen Hurrikan nicht vorbereitet", so Smid. "Der laxe Umgang der amerikanischen Ölindustrie in Umweltfragen rächt sich nun bitter. Wenn das Wasser geht, bleibt giftiger Ölschlamm zurück." Die giftigen Ölrückstände und verseuchten Böden müssten auf jeden Fall auf Sondermülldeponien entsorgt werden, forderte Greenpeace. "Es darf der Ölindustrie nun nicht nur darum gehen, ihre beschädigten Ölplattformen schnellst möglich wieder in Betrieb zu nehmen. Sie muss sich auch ihrer Verantwortung für die Umweltverschmutzung stellen, selbst wenn das kostet", so Smid. "Schließlich profitiert die Ölindustrie sogar von der Katastrophe. Wegen der hohen Benzinpreise werden zur Zeit Milliarden von Petrodollars in ihre Kassen geschwemmt."

|

|||||||||||||

| Quellen: | http://derstandard.at | ||||||||||||

| www.derspiegel.de | |||||||||||||

| www.klett-verlag.de/geographie/sixcms/detail.php?template_id=603&query_id=0 | |||||||||||||

| www.g-o.de | |||||||||||||