|

Geplante Obsoleszenz

Man hat es eigentlich schon immer im Verdacht gehabt: die neuen

Produkte halten nicht mehr so lange wie die der guten alten Zeit. Und scheinbar steckt Methode der Produzenten dahinter.

Dazu einige interessante Artikel und Links:

Lebensdauer von Produkten Geplanter Schrott KONSUMENT 2/2013 - veröffentlicht am 14.01.2013, aktualisiert am 21.02.2013

Zufall oder Absicht? Viele Geräte geben nach Ablauf der Gewährleistung ihren Geist auf. Vieles deutet darauf hin, dass es sich um geplanten (künstlichen) Verschleiß handelt. Das hat wohl jeder schon erlebt: Kaum ist die Gewährleistungsfrist eines Gerätes abgelaufen, ist es auch schon defekt. Zufall? Ein Montagsgerät erwischt? Mitnichten. Der Wahnsinn hat nach Meinung von Kritikern vielmehr Methode und auch einen Namen: geplante Obsoleszenz. Der aus dem Lateinischen kommende Begriff bedeutet soviel wie „veralten“. Es handelt sich also, wenn man so will, um ein internes Ablaufdatum, welches die Lebenszeit von Geräten bewusst beschränkt – am besten (aus der Sicht von Herstellern und Handel) auf den Zeitraum kurz nach Ablauf der zweijährigen Gewährleistungsfrist. Geplanter oder künstlicher Verschleiß? Geplanter Verschleiß? Danach wird entweder eine (teure) Reparatur fällig oder eine Neuanschaffung. Und genau das sei das Ziel, behaupten Kritiker. Ingenieure und Designer würden von den Herstellern dazu angehalten, die von ihnen entworfenen Produkte so zu konstruieren, dass sie bei durchschnittlicher Nutzung innerhalb eines vorhersehbaren Zeitraums den Geist aufgeben. Fakt oder Verschwörungstheorie? „Reine Verschwörungstheorie“, halten Hersteller und Handel dem entgegen, sie produzierten einfach (auch) Geräte, die der verbreiteten „Geiz-ist-geil“-Mentalität entsprächen, also in erster Linie billig sein müssten, da Qualität und Langlebigkeit für viele Konsumenten keine Kaufargumente seien. Und Billigware habe nun einmal eine kürzere Lebenserwartung als qualitativ hochwertige und somit teurere Produkte. Kaum echte Beweise Im Einzelfall lässt sich tatsächlich schwer ein vorsätzlicher Fehlereinbau nachweisen, da sich noch kein Konstrukteur oder Designer fand, der dies öffentlich eingestanden hätte. Dieser Art von Beweis bedürfe es aber auch gar nicht, sagen die Kritiker, denn die täglichen Erfahrungen zahlloser Verbraucher und die Kenntnis der volkswirtschaftlichen Zusammenhänge seien Indiz genug.

Die klassische Obsoleszenz Eingebaute Fehler sind die am einfachsten zu durchschauende Form der geplanten Obsoleszenz. So erstand beispielsweise der Autor dieses Beitrages vor längerer Zeit fünf Laptops der Marke Acer fürs Büro – innerhalb von 14 Tagen nach Ablauf der Gewährleistungsfrist gaben drei davon mit identem Fehler am Festplatten-Controller den Geist auf; die restlichen folgten im Monatsabstand. Reparatur- und Ersatzteilkosten hätten fast zwei Drittel des Neupreises ausgemacht. Kulanzregelung nicht möglich. Konsequenz: Geräte selbst zerlegt und neue Festplatten eingebaut; kein weiterer Kauf von Geräten dieses Herstellers. Eine weitere Spielart ist die Auswahl von Materialien für die Konstruktion von Geräten, die nur begrenzte Zeit „miteinander können“. Wenn etwa ein Kunststoff-Zahnrad in ein solches aus Metall greifen muss (Küchen-Rührgeräte), sollte jedem TU-Studenten im zweiten Semester klar sein, dass das Plastikteilchen hier bald der Verlierer sein wird, weil es ausbricht. Die hinterlistige Obsoleszenz Dabei genügt bereits der Ausfall einer Gerätekomponente, um auch alle anderen Funktionen lahmzulegen: KONSUMENT-Leser Albert L. berichtet von einem Canon-Multifunktionsgerät (Neupreis 170 Euro), das nach mäßiger Nutzung eine Fehlermeldung brachte, die den Canon-Servicepartner auf einen Defekt im Druckkopf schließen ließ. Noch mehr als die veranschlagten 100 Euro Reparaturkosten ärgerte den Kunden, dass mit der aufgetretenen Fehlermeldung nicht nur die Druckfunktion ausfiel, sondern auch Scan- und Faxfunktion lahmgelegt wurden. Damit besaß er nun ein „Multi-Nicht-Funktionsgerät“ … Trotz wiederholter Anläufe erhielt er keine Stellungnahme des Canon-Supports zu dieser Art von Fehlern. Seine Konsequenz daraus: „Nie wieder ein solches Gerät.“ Die mutwillige Obsoleszenz Hier werden von Servicecentern möglicherweise bewusst falsche Angaben zur Reparaturfähigkeit eines defekten Gerätes gemacht: Leser Franz K. war selbst Ingenieur beim Gerätehersteller Philips und erstand deshalb zwei TV-Geräte desselben Typs von „seiner“ ehemaligen Firma. Bei beiden ging nach einiger Zeit eine Lötstelle auf. Während sein Gerät in Eigenregie innerhalb von fünf Minuten neu verlötet war, brachte sein Verwandter, bei dem das zweite Gerät in Betrieb war, dieses zur Reparatur. Diagnose: irreparabler Fehler. Das Gerät wurde „kulanterweise“ kostenlos entsorgt, eine Neuanschaffung fällig. Besonders Benutzer von Handys und Smartphones fühlen sich, betrachtet man die Beschwerdestatistik des Vereins für Konsumenteninformation, zunehmend dieser Form der Irreführung ausgesetzt: Von den Servicezentren würden „Feuchtigkeitsschäden“ an den Geräten behauptet, obwohl es zu solchen gar nicht gekommen sein kann, sagen die Konsumenten. Damit entzieht sich die Branche ihrer Gewährleistungspflicht (siehe dazu auch unten „Plan B“). Die optische Obsoleszenz Produkte können so gestaltet werden, dass sie nach Ablauf der Gewährleistung im Vergleich zu einem neuen Gerät im wahrsten Sinn des Wortes einfach „alt aussehen“: Für Kratzer anfällige Displays, leicht einzudellende Kunststoffgehäuse, Teile aus Kunstleder bei Handys, Smartphones und Tablets etwa führen zu einer optisch-haptischen Wertminderung; die Bereitschaft des Verbrauchers, ein neues Gerät anzuschaffen, steigt damit – selbst wenn dieses technisch nur unwesentliche oder gar keine Verbesserungen bietet. Und warum das alles? Als weiteres

Indiz für das Existieren der Obsoleszenz führen Kritiker Folgendes

an: Zwar wisse jedes Kind, dass die Bäume nicht in den Himmel

wachsen können, Grundlage unseres gegenwärtigen Wirtschafts- und

Gesellschaftssystems sei aber genau die (falsche) Annahme, dies sei

durchaus möglich. Die Wirtschaft muss jedes Jahr wachsen, wachsen,

wachsen. Alle drei Minuten ein neues Produkt Was die Anstrengungen in Richtung neuer Produkte betrifft, sind diese tatsächlich gigantisch. Sie entbehren gleichzeitig auch nicht einer makabren zahlenmäßigen Verwandtschaft: Während weltweit etwa alle drei Sekunden ein Kind an Unterernährung oder an einer im Grunde leicht zu behandelnden Krankheit stirbt, erblickt alle drei Minuten ein neues Produkt das Licht der Welt. Weit mehr als 90 Prozent davon sind Flops, können sich also am Markt nicht durchsetzen. Die Verkürzung der Lebenszeit von bereits eingeführten, dem Konsumenten vertrauten Produkten mag hier aus Sicht der Hersteller als der risikolosere Weg zu steigendem Absatz erscheinen. Plan B: Reparatur unmöglich Die Reparatur zu verunmöglichen, sehen Obsoleszenz-Kritiker als den schmutzigsten Trick der Hersteller an. Denn dazu müssen gar keine minderwertigen Bauteile verwendet werden – es genügt, das Innenleben eines Gerätes einfach mehr oder weniger unzugänglich zu machen. Etwa dadurch, dass Gehäuse von Geräten verklebt statt verschraubt werden; dass dort, wo es noch etwas zu schrauben gibt, Spezialschrauben eingesetzt werden, die ebensolche Schraubenzieher oder sonstige Spezialwerkzeuge zum Öffnen erfordern (wie etwa bei vielen Nespresso-Modellen). iPod: Sammelklage schreckt Apple Hartnäckigen Verbrauchern, die selbst diese Hürde zu nehmen bereit sind, wird die Reparatur-Latte noch höher gelegt. Das machte schon vor Jahren ein zumindest in der Zeit davor für die Qualität seiner Produkte gerühmter Hersteller vor: Apple. Er baute in seine portablen MP3-Player (iPod) fest verdrahtete Akkus mit geringer Lebensdauer ein. Deren Austausch hätte die Verbraucher annähernd so viel gekostet wie ein neues Gerät. Erst nach einer drohenden Sammelklage von Tausenden iPod-Benutzern lenkte der Hersteller ein, bot eine verlängerte Gewährleistung oder den Austausch an.

iPhone: Kunde kann Akku kann nicht tauschen Wirklich gelernt hat das einstige Flaggschiff in Sachen Benutzerfreundlichkeit daraus aber offensichtlich nicht: Auch die aktuellen iPhones verfügen über einen fest eingebauten, vom Anwender nicht austauschbaren Akku. Der hält rund 500 Ladezyklen lang. Bei üblicher Nutzug entspricht das etwa einem Zeitraum von zwei Jahren – just so lange ist (welch ein Zufall) auch die Mindestvertragsdauer der Netzbetreiber für die angeblichen „0-Euro“- oder drastisch „verbilligten“ Smartphones. Plan C: Reparaturen unerschwinglich machen Kaum hält man eine Steigerung noch für möglich – und dennoch ist es so, sagen die Obsoleszenz-Kritiker. Bei Laptops, Smartphones, Handys und anderen Geräten kann der Konsument nicht einfach in den nächsten Shop gehen, um einen Teil ersetzen zu lassen. Er muss das defekte Gerät vielmehr in einen vom Hersteller dazu autorisierten Betrieb bringen (lassen), welcher sich penibel an die (Kosten-)Vorgaben eben dieses Herstellers zu halten hat. Ersatzteile nicht lieferbar Die dort verlangten Preise sind häufig nicht nachvollziehbar und liegen – erneuter Zufall? – meist nur knapp unter den Kosten für ein Neugerät. Alternativen dazu gibt es für den Verbraucher nicht: Reparaturanleitungen werden gegenüber Dritten (etwa freien Werkstätten) unter strengem Verschluss gehalten, Ersatzteile schlicht nicht geliefert. Diese Erfahrung musste unlängst auch der Betreiber einer in Australien beheimateten Website (www.ifixit.com) machen, der kostenlos Reparaturhandbücher für Toshiba-Laptops anbot: Der Hersteller drohte ihm mit Berufung auf das Copyright mit einer Klage in der astronomischen Höhe von 150.000 Dollar pro Handbuch. Der Betreiber nahm die Unterlagen vom Server … Psychologische Obsoleszenz Schließlich gibt es auch die Spielart der "psychologischen Obsolenz“. Darunter ist eine Vermarktungsstrategie der Hersteller zu verstehen, die darauf abzielt, dem Verbraucher einzureden, er benötige immer das allerneueste Produkt, um „in“ zu sein oder zu bleiben. Die entsprechenden Bilder gehen regelmäßig um die Welt:

In solche Fallen muss der aufgeklärte Konsument nicht tappen, meinen wir, das ist Teil der Selbstverantwortung. Viele tun es dennoch, gehen den werblichen Bemühungen der Hersteller und Vertreiber („0-Euro-Handy“) somit auf den Leim. Marketingfalle "Geiz ist geil" Selbst wenn die entsprechende Werbekampagne eines heimischen Anbieters so gut wie alle erdenklichen Werbe-Preise eingefahren hat (Zeichen einer fehlgeleiteten Konsumgesellschaft?): Wer sich ausschließlich am – vermeintlich – niedrigen Preis eines Produktes orientiert, kann keine langlebige Qualitätsware erwarten. Schnäppchen- und Aktionsjäger tappen vielmehr häufig in die Marketing-Falle der entsprechenden Anbieter. Produkte nach der "Aktion" billiger Nicht selten beobachten wir, dass Artikel vor und nach einer vermeintlichen „Aktion“ um 20 bis 30 Prozent billiger sind als während dieser Zeitspanne. Häufig gilt die alte Weisheit: „Wer billig kauft, kauft teuer.“ Leider gilt jedoch der Umkehrschluss nicht mehr: Wer teuer kauft, kauft nicht automatisch gut. Nahezu alle unsere Tests quer über alle Produktgruppen zeigen, dass die teuersten Produkte keineswegs die besten sein müssen. Markennamen? Kein Verlass Auch auf bekannte Markennamen ist nicht mehr durchgehend Verlass. Selbst deren Hersteller bemühen sich, das Marktsegment der „Schnäppchenjäger“ zu bedienen – entsprechende Einbußen in der Qualität der Produkte sind die Folge. So werden teure Produkte zu Ramsch gemacht Formen der Obsoleszenz Waren werden in voller Absicht so auf den Markt gebracht, dass entweder teure Reparaturen oder eine Neuanschaffung zu einem Zeitpunkt fällig werden, der nicht der technisch möglichen Lebensdauer des jeweiligen Produktes entspricht. Und zwar bedingt durch

Reparieren ist möglich – interessante Links

Interview mit Sepp Eisenriegler (R.U.S.Z.) Reparieren statt wegwerfen ist nur scheinbar aus der Mode gekommen. In Wahrheit blüht dieses Pflänzchen (wieder), führt aber ein Dasein im medialen Schatten.

Denn während allein die leise Ankündigung eines neuen Smartphones der Marktführer weltweit für ein Rauschen im Blätterwald sorgt – und damit für kostenlose Werbung im Gegenwert von vielen Millionen Euro –, haben es Reparaturbetriebe schwer, ihre Leistungen ins rechte mediale Licht zu rücken. Einer davon ist das R.U.S.Z (Reparatur- und Service-Zentrum) in Wien 14, mit dessen Geschäftsführer Sepp Eisenriegler KONSUMENT sprach: KONSUMENT:

Herr Eisenriegler, was lassen Konsumenten bei Ihnen reparieren und

welche Trends erkennen Sie? … und da

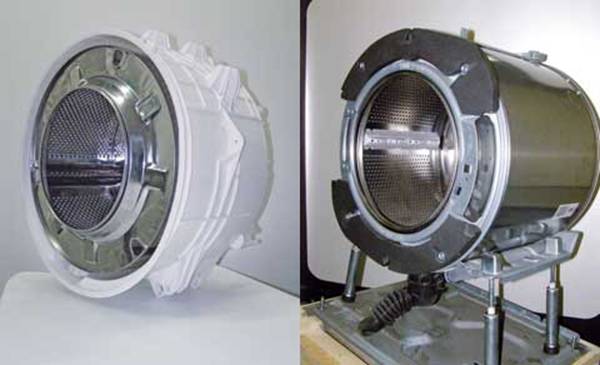

schleppen die Leute tatsächlich ihre kaputten Großgeräte zu Ihnen? Lohnt sich

eine Reparatur überhaupt? Wo machen

Verbraucher nach Ihrer Erfahrung Fehler beim Kauf? Fast ein

durchschnittliches Monatsgehalt für eine Waschmaschine hinzulegen,

das kann sich aber nicht jeder leisten. Hat der Kauf

von derartigen „Billig“-Produkten auch einen Umweltaspekt? … dafür sind

die neu anzuschaffenden Maschinen doch energiesparender! Gibt es

Produkte, die vom Konsumenten zu schnell entsorgt werden? Welche

Produkte sind besonders schwer zu reparieren?

Interview mit einem Händler: „Ein Drittel schmeiße ich gleich weg“ KONSUMENT hat einen Händler gefunden, der sich in die Karten blicken lässt. Bernhard C. (Name von der Redaktion geändert), im Import und Verkauf von elektronischen Waren tätig, erklärt, warum der Handel oft lieber den Kaufpreis retourniert, statt defekte Geräte zur Reparatur oder zum Austausch zu übernehmen – und damit der geplanten Obsoleszenz Vorschub leistet.

KONSUMENT: Einer unserer Leser berichtet davon,

einen Zwetschken-Dörrer im Wert von rund 30 Euro bei Hofer erstanden

zu haben, der nach kurzer Zeit nicht mehr funktionierte. Bei

Reklamation wurde dieser weder ausgetauscht noch die Reparatur

angeboten. Vielmehr wurde der Kaufpreis – anstandslos – retourniert.

Damit hat er Hofer eigentlich einen kostenlosen Kredit gewährt, und

er steht letztendlich ohne Gerät da. Wie kann das sein?

Bei

Rückerstattung geht doch dem Unternehmen der Umsatz verloren, oder?

Das

verstehen wir jetzt nicht so ganz …

… und das

hat mit dem Handling von Reklamationen zu tun?

… und

wenn Sie keine Ware zum Austausch eines defekten Produkts mehr

lagernd haben?

Was

passiert dann mit den retournierten Geräten?

Sie

sprechen immer von Waren "Made in China“. Diese machen aber laut

Statistik Austria nur 4,9 Prozent der Importe aus.

Dennoch

verkaufen Sie Produkte dieser Herkunft?

Und was

sagt der Verbraucher dazu?

Herr C.,

meinen Sie, dass Ihre Erfahrungen auf den gesamten Handel zu

übertragen sind?

Machen Sie mit und beteiligen Sie sich an unserer Online-Umfrage (läuft bis 3/2013) Obsoleszenz: Geräte mit Ablaufdatum – Mythos oder Realität?

Leserreaktionen Ärger mit Energiesparlampen Heute habe ich bereits zum dritten Mal bei einer Deckenlampe, die für 60 W zugelassen ist, seit Inkrafttreten des Verbotes der herkömmlichen Glühbirnen das Leuchtmittel wechseln müssen. Beim ersten Wechsel war es ein Billigprodukt, das nur wenige Wochen gehalten hat. Das habe ich dann durch ein vermeintliches Qualitätsleuchtmittel der Firma PHILIPS (Softone ESaver 16 W) ersetzt. Das hat nicht ganz ein Jahr gehalten. Die herkömmlichen Glühbirnen waren immer erst nach mehr als zwei Jahren kaputt. Ich fühle mich da regelrecht betrogen, weil die neuen Lampen nicht nur ein Vielfaches kosten, sondern auch eine hohe Lebensdauer versprochen wird. Ing. Walter

Baudisch Hier raten wir, beim Händler zu reklamieren. Auch nach Ablauf der Gewährleistungsfrist gibt es mitunter Kulanz. Die Redaktion Für langlebige Produkte Insgesamt finde ich es als langjähriger Abonnent Ihrer Zeitschrift sehr gut, dass Sie sich mit diesem Thema jetzt intensiv auseinandersetzen. Es brennt mir einfach unter den Fingernägeln, denn ich gehöre nicht zu jenen Verbrauchern, die alles gleich entsorgen. Für mein Geld erwarte ich aber die Möglichkeit der langlebigen Nutzung ohne ständigen Reparaturaufwand. Sie haben vollkommen Recht, wenn Sie die Hinterhältigkeit dieser Firmenphilosophie mit der allgemein verbreiteten Obsoleszenz endlich aufzeigen. Ich bitte Sie, bei der Veränderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen federführend mitzuwirken, um diese Missstände abzustellen. Johann Guttmann Häufiges Problem Ich habe am 03.03.2012 einen Geschirrspüler der Marke AEG Favorit 55002 gekauft. Am 20.01 2013 zeigte das Display „Aquasafe-Einrichtung ausgelöst“ an. Ich verständigte den Kundendienst von AEG, die Firma Schneider. Der Kundendiensttechniker stellte ein Loch im Bottich des Gerätes fest und beantragte den Austausch des Gerätes; 1 Tag später erhielt ich den Anruf der Firma Schneider, die mir mitteilte, dass AEG einen Austausch ablehne und den Bottich löten werde. Bei einem Anruf bei AEG erklärte mir ein Herr, dass das Loch durch das Spülersalz ausgelöst wurde, es sich nicht um einen Materialfehler handelt und das Gerät durch das Löten mit einem Reparatursatz wieder voll funktionsfähig ist. Bei meinen Recherchen im Internet stellte ich fest, dass dieses Problem anscheinend öfter auftritt und AEG den Fehler immer auf das Salz abschiebt. Da dieses Problem bei meinem vorherigen Spüler von Bosch 17 Jahre nicht auftrat, nehme ich an, dass AEG mit dem Löten nur über die Gewährleistung kommen will. Willibald

Kerschhaggl Hauptsache billig Die Garantieabwicklung ist sauteuer für den Hersteller, durch die Geiz-ist-geil-Mentalität müssen die Produkte aber billig sein. Daher lautet die Anweisung an die Techniker: „Stellt ein Produkt her, das möglichst billig ist, aber zumindest knapp über die Garantiezeit hinaus lebt – Hauptsache billig!“ Franz Jakob Reparieren nicht erwünscht Der Konsument zahlt für die Wegwerfproduktion und für die Entsorgung, und viele verdienen dadurch ganz schön. Wir haben eine sehr gute ältere Waschmaschine (leider wird sie nicht mehr in Österreich erzeugt) und die hatte einen kleinen Defekt. Bei der Behebung des kleinen Schadens sagte der Techniker damals, „normal dürfte ich diesen Schaden nicht mehr machen“. Heutzutage muss man Techniker finden, die noch Schäden reparieren. Viele würden heute noch gerne Qualitätsprodukte kaufen, etwas mehr bezahlen dafür, aber leider ist das fast nicht mehr möglich. Hermann Laller Copyright 2013 Verein für Konsumenteninformation (VKI) |

||||||||||||||||||||||||||||