Gletschertypen

Ohne auf Größe und Formenvielfalt einzugehen, lassen sich wie erwähnt, 2 Gletschertypen unterscheiden:

Zum einen die Gletscher, deren Eis von Berg zu Tal fließt und sich dem Relief anpassen, zum Anderen die Inlandeisgebiete, die von einer zentralen Kuppe angesammelten Eises nach allen Richtungen auseinander fließen und weite Teile des Geländes überziehen. Aber gleichgültig zu welchem Typ sie gehören sind die meisten von ihnen Überreste der mächtigen Eisdecken, die einst die Erde bedeckten. Die ältesten Eisschichten gehen bei einigen dieser Gletscher in der Tat bis in die graue Vorzeit zurück. Man nimmt an, dass beispielsweise Teile des antarktischen Inlandeises mehr als 500.000 Jahre alt sind. Bei einigen kleinen, rasch fließenden Gletschern dagegen ist das älteste Eis womöglich erst vor ein paar tausend Jahren entstanden – obwohl der Gletscher selbst schon seit 40.000 Jahren oder noch länger existiert.

Gletscheroberfläche

Da die Oberfläche eines Gletschers ein Schneeprodukt ist, könnte man annehmen, dass

sie einen blanken, farblosen Anblick bietet – aber weit gefehlt: Gletscher besitzen

eine einzigartige Topographie, skulptiert von den Elementen, verworfen und verdreht durch

den Spannungsdruck des Vorrückenden; und sie nehmen es mit jeder anderen Landschaftsform

unserer Erde an Schönheit auf. Die Ursache für den atemberaubenden Formenreichtum eines

Gletschers liegt in seiner steten Bewegung.

Auch die Sommersonne wirkt auf den Gletscher ein und verändert ihn gravierend.

Wenn die Sonne die Gletscheroberfläche schmilzt, sammelt sich Wasser in kleinen, blaufunkelnden Tümpeln – diese absorbieren Sonnenwärme – dadurch schmilzt weiteres Eis und sie werden immer größer.

|

Schuttbedeckte Höcker |

Jedoch kann es auch umgekehrt der Fall sein, wenn die Sand- oder Staubablagerungen mächtig genug sind; so isolieren und schützen sie das darunter liegende Eis und bleiben, wenn ringsum das Eis abschmilzt, als schuttbedeckter Höcker oder als Kämme zurück.

Weiters weißt die Oberfläche des Gletschers eine überwältigende Fülle von Farben und Formen auf: zum Beispiel kann zum juwelengleichen Blau von Kristalleis und zum Grau von feinem Gesteinsstaub auch ein roter Tupfer, hervorgerufen von Algen die auf dem Eis wachsen, hinzukommen.

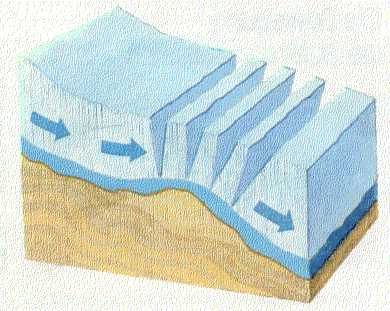

Gletscherspalten

Die unterschiedlichen Fließgeschwindigkeiten im Inneren des Gletschers lösen eine

Vielzahl von Spannungen aus, die größtenteils unsichtbar bleiben, bis das Eis sie nicht

mehr auszugleichen vermag und Spalten entstehen. Diese Spalten, die zwischen ein paar

Millimeter und 30 Meter Breite schwanken können, treten nur in der spröden Oberfläche

des Gletschers auf. In Tiefen von über 30 m steht das Eis unter so starkem Druck, dass es

sich plastisch verformt und nicht mehr reißt; daher findet man selten Spalten, die in

eine größere Tiefe reichen. Überall jedoch, wo sich die Fließgeschwindigkeit nahe der

Oberfläche auf einer kurzen Distanz merklich verändert, können Spalten entstehen –

sie stellen eine große Gefahr für alle dar, die sich auf Gletschereis wagen.

Querspalten treten da auf, wo sich im Felsuntergrund ein Gefällsknick befindet und der Gletscher am steileren Hang plötzlich schneller wird. Die spröde oberste Schicht kann die Spannung nicht ausgleichen und reißt auf.

Längsspalten – auch Radialspalten genannt – entsprechen der Erweiterung des dem Gletscher zur Verfügung stehenden Raumes. Randspalten verlaufen meist schräg aufwärts gegen die Mitte des Gletschers und bilden sich bevorzugt in den Zonen, wo quer zur Eisbewegung Geschwindigkeitsdifferenzen auftreten – etwa an den Gletscherrändern, die langsamer vorrücken als das Mittelstück. So kann manchmal eine richtige Vergitterung der Spalten entstehen, wenn die Brüche nicht nur quer zum Gletscher sondern auch parallel zu seiner Fließrichtung verlaufen. Am stärksten ausgeprägt ist diese Erscheinung bei den sogenannten Gletscherbrüchen (diese kommen durch das überschneiden verschiedener Gletscherspalten, die aufgrund eines steilen Geländeknicks entstanden und das Eis in gewaltige Blöcke zerteilen, die schließlich in die Tiefe stürzen, zustande).

Weiters können durch das Überschneiden, einiger, verschiedener, durch einen stärker werdenden Gefällsknick im Gletscheruntergrund bedingte Gletscherspalten, Eistürme entstehen.

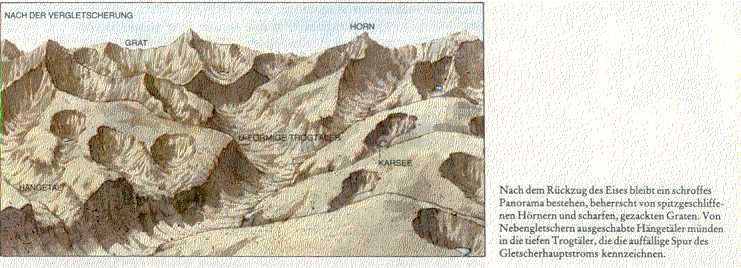

Durch glaziale Erosion geformte Landschaftsformen

Sobald älteres Gletschereis in engere Flusstäler gepresst wurde, bewegte es sich schneller. Es erodierte den Boden und die Seitenwände, wodurch sich das V-förmige Talprofil, welches als typisch für Flusserosion gilt, in ein tiefes U-förmiges Trogtal verwandelte.

1a. Hängetal

Das ist das Nebental eines Trogtals, das mit einer Stufe ins Haupttal mündet. Das Nebental "hängt" über dem Haupttal, das durch den Gletscher vertieft wurde.

Der Felsuntergrund vor und unter einem jungen Gletscher ist durch die jahrhundertlange Frostverwitterung – Wasser dehnt sich beim gefrieren um etwa 9 % seines Volumens aus – ohnehin mit Spalten und Rissen durchsetzt. Nun dringt das Gletschereis in die Spalten, Gesteinsbrocken bleiben darin haften und werden von der langsam fließenden Eismasse mitgeschleppt. Die Gesteinstrümmer, wiederum nur in der untersten Schichte des Gletschers eingefroren, schürfen weiteres Gestein los. Auf diese Weise werden allmählich Untergrund, Stirnseite und Flanken der Mulde ausgeschürft. Daraus folgend, entsteht eine halbkreisförmige Nische mit steilen Seitenwänden, die man schließlich als Kar bezeichnet. (Es gibt Kare von enormer Größe, gewisse Exemplare weisen einen Durchmesser von bis zu 2 Kilometern und eine Höhe der Wände von bis zu 100 Metern auf.) Oft entwickelt sich in Karen eine typische Almlandschaft. Auch die Bildung von Karseen ist keine Seltenheit.

2a. Horn

Wenn sich bei einem Berg auf allen Seiten Kare in das Gestein fressen, bleibt schließlich oft nur eine schroffe Spitze, das sogenannte Horn, stehen. Ein klassisches Beispiel für ein Horn ist das Schweizer Matterhorn. Jedoch ist auch der höchste Berg der Welt, der Mount Everest (8.848 m) in Tibet als Horn entstanden. Weiters stellen Hörner auch ein gewaltige Herausforderung für Bergsteiger dar.

Auch Fjorde sind von Gletscher geformte Landschaftstypen. Es sind Trogtäler, die sich zum Meer hin öffnen. Im Allgemeinen sind sie langgestreckt, eng und von senkrechten Felswänden umgeben. Der Begriff Fjord, verbindet sich hauptsächlich mit der Atlantikküste Norwegens; jedoch sind sie auch in anderen Gebieten, wie zum Beispiel in Grönland oder in Teilen Chiles, Fjorde zu finden.

Das sind längliche, durch Glazialerosion entstandene Felsbuckel. In der Stoßrichtung des Eises steigen sie flach an und sind zugerundet, geschliffen und geschrammt, während die andere Seite steiler und schroffer ist. Die einzelnen Felsbuckel werden durch vom Eis ausgeschliffen Felswannen voneinander getrennt, die heute oft mit Sümpfen ausgefüllt sind.

4a. Schären

Dies sind überschwemmt Rundhöckerlandschaften. Die durch die Gletscher abgerundeten, kleinen Felsinseln findet man hauptsächlich vor der finnischen und schwedischen Küste.

Das sind breite und flache Täler, die Schmelzwässer eines Gletschers geschaffen haben und parallel zum damaligen Eisrand verliefen. Heute werden diese nur noch abschnittsweise von großen Flüssen durchflossen (Elbe, Oder).

Jedoch entstanden durch die Macht der Gletscher, nicht nur spezifische Erosionsformen, wie Fjorde oder Trogtäler. Es wurden in manchen Gebieten durch das Fortbewegen der Gletscher über Ebenen und Plateaus die obersten Boden- und Gesteinsschichten abgetragen. (So wurden zum Beispiel allein in Kanada durch Eis, auf einem Gebiet von 5.000.000 km² eine Boden und Gesteinsschicht von durchschnittlich 9 m Mächtigkeit abgetragen.) 3

Gletscher als Trinkwasserspeicher

Im Allgemeinen sind Gletscherbäche wertvolle Quellen für eine Welt mit steigendem Wasserbedarf. Schätzungsweise drei Viertel des Frischwassers auf der Erde – das Äquivalent der Schnee – Regenmenge, die in 60 Jahren auf der ganzen Welt fällt – werden in Form von Gletschereis gespeichert. Nur ein kleiner Anteil davon steht als nutzbares Potential zur Verfügung, denn etwa 85 % des Gletschereises befinden sich in der fernen Antarktis und in Grönland, wo relativ wenig Eis schmilzt. Das restliche Gletschereis enthält jedoch so viel Wasser, wie alle Flüsse und Seen der Erde zusammen. Gletscher besitzen zudem ein äußerst praktisches Speichersystem für ihr Wasser: Im Winter, wenn der Verbrauch geringer ist, frieren sie es einfach ein. Im Gegensatz zu Flüssen, die ihren Höchststand im Laufe des regenreichen Frühjahres haben, geben die Gletscher das meiste Wasser während der heißen, trockenen Sommermonate ab, wenn es am dringendsten benötigt wird. Hinzu kommt, dass Gletscher im Allgemeinen zuverlässiger sind als vom Regen abhängige Flüsse und dass man bei den Gletschern auf jegliche Wartung sowie kostspielige Dämme verzichten kann. Kurz um sind Gletscher optimale Trinkwasserspeicher, deren Schmelzwasser sobald sich das in diesem befindende mitgeführte Sediment abgesetzt hat, ist das Schmelzwasser außerordentlich rein. In einigen Städten wird dies auch schon genutzt. Zum Beispiel hat der Ort Boulder in Colorado einen eigenen Gletscher, dessen Eis aus einer Zeit, längst vor der Entdeckung Amerikas stammt, der bei einer Fläche von 40 Hektar ungefähr 10.000.000 Hektoliter Trinkwasser pro Jahr liefert.