Die Bevölkerung Panamas in ethnischer, sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht mit Vergleichsbeispiel Österreich |

|

Fachbereichsarbeit von Julia WAPPEL, 8C - 2003/2004 |

|

2.1 Die Bevölkerung allgemein:

Im Bevölkerungsbild Panamas spiegeln sich deutlich die Geschichte und die geografischen Bedingungen des Landes wieder. Darién vermittelt einen anderen Eindruck als die San-Blas Inseln, die Halbinsel Azuero, die Provinz Chiriquí oder die Karibikküste – und alle ethnischen Gruppierungen scheinen sich in Panama- Stadt wie die Farben des Regenbogens in einer bunten Komposition zu vereinigen. Die Bevölkerung Panamas kann in zwei große Übergruppen gegliedert werden: - die nicht- indianische Bevölkerungsgruppe - die indianische Bevölkerungsgruppe oder die Ureinwohner

Die Nicht- indianische Bevölkerung kann wiederum unterteilt werden in: - die weiße Bevölkerung - die Mischlinge - die schwarze Bevölkerung - die asiatische Bevölkerung Diese Gruppen stellen mit rund 89,9 - 95 % der Gesamtbevölkerung den Großteil der in Panama beheimateten Personen dar.

Die indianische Bevölkerungsgruppe kann in sechs verschiedene Gruppen eingeteilt werden: - die Kuna - die Guaymí - die Chocó - die Teribe - die Bokota - die Bri Bri Diese sechs Gruppen werden mit knapp 5 bis 10.1in der Bevölkerungsstatistik ausgewiesen.

Die Amtssprache in Panama ist Spanisch. Ein kleiner Teil Bewohner spricht auch Englisch. Außerdem besitzt jeder Indianerstamm seine eigene Sprache.

2.1.2 Die indianische Bevölkerung:

Es ist so gut wie unmöglich die exakten Zahlen der indianischen Bevölkerung zu eruieren. Am leichtesten konnte man die Menschen ihrer Sprache nach der Indianerstämme zuordnen, doch auch dies erwies sich mit der Zeit als schwierig. Es gibt viele kleine Gruppen von Personen, die zwar nur Spanisch sprechen, jedoch noch immer einige indianische Bräuche ausüben.

Die ursprüngliche indianische Bevölkerung zählt zu den Zirkum-Kariben. Die Zirkum-Kariben sind in mehrere Sprachfamilien unterteilt, wobei die Stämme auf panamesischem Territorium der Kariben- und Chibchasprachfamilie zugeordnet werden. Das Chibcha Volk galt als die mächtigste Hochkultur des kolumbianischen Andengebirges und bildete eine kulturelle Brücke zwischen den südlich lebenden Inkas und den im Norden lebenden Mayas und Azteken. Wenn man die heutigen Kulturen mit denen der präkolumbischen Periode vergleicht, ist generell ein kultureller Rückgang sichtbar.

2.1.2.1 Die Kuna- oder auch Tulé genannt.

Der Großteil der Bevölkerung der Kuna lebt auf dem semiautonomen Gebiet San Blas (in ihrer eigenen Sprache als Kuna Yala bezeichnet), das aus 365 Inseln besteht. Ein weiterer kleiner Teil lebt verstreut in den Gebieten Dariéns und Kolumbiens. Die Angaben zur Bevölkerungszahl der Kuna sind sehr unterschiedlich und schwanken zwischen 61.707 (das wären 21.6% der indianischen Bevölkerung), 23.000 Personen, wobei 3000 von ihnen auf kolumbianischen Territorium leben, und 30.000 Personen, von denen rund 20% (also 6.000 Personen) in Kolumbien beheimatet sind. Die Zahlen der existierenden Kuna schwanken wahrscheinlich, da die Zählung viele auswärts arbeitende Menschen, vor allem Männer, nicht erfassen konnte. Außerdem leben die Kuna auf den weit zerstreuten Inseln San Blas und in vielen kleinen Dörfern Dariéns, die nur sehr schwer zu Fuß oder auf dem Luft- beziehungsweise Wasserweg erreichbar sind. Auf den San Blas Inseln gibt es ungefähr 50 Dörfer, wobei die Anzahl der Einwohner zwischen 37 und 1500 liegt. Aber zirka 50% der Bevölkerung leben in 19 Dörfern.

Die Kuna hatten in den Jahren 1950 bis 1980 einen Bevölkerungszuwachs von 60%.

Die Kuna erkannten schon sehr früh den Vorteil der Schulbildung. Die Anfänge wurden durch Lohnarbeiter gemacht, die während ihres Aufenthalts in Panama- Stadt lesen und schreiben lernten. Schon Anfang des 19 Jahrhunderts gab es einige Grundschulen auf San Blas. Heute gibt es bereits in fast allen Dörfern Grundschulen und vereinzelt sogar schon höhere Schulen. Für eine weiterführende Ausbildung sind die Kuna jedoch auf die Einrichtungen in der Hauptstadt angewiesen. In Dörfern, die schon früh Grundschulen hatten, gab es in den 1970er Jahren eine Analphabetenrate von nur 15%. Die durchschnittliche Analphabetenrate von über 10 jährigen Personen beträgt heute 27.6%.

Die Kuna sind jene indianische Gruppe, die die Kunst des Manövrierens in der panamesischen Gesellschaft am Besten beherrscht. Durch ihr eigenes, rechtlich geschütztes Gebiet konnten sie die eigene Sprache, Lebensweise und soziale Strukturen weitgehend erhalten. Der selbstbewusste Weg, der von den Kuna eingeschlagen wurde, ohne dabei ihre Traditionen aus dem Auge zu verlieren, gilt in Lateinamerika als hervorragendes und einzigartiges Vorbild. Dabei sollte aber nicht unerwähnt bleiben, dass auch die panamesische Regierung ihren Beitrag dazu geleistet hat, da sie den Kuna, nach langen Verhandlungen, einen eigenen Teil panamesischem Staatsgebietes (San Blas) geben hat. Dieses Gebiet wird von den Kuna selbstständig verwaltet.

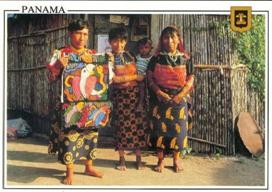

Kuna

2.1.2.2 Die Guaymí:

Die Guaymí können in zwei kleine Untergruppen mit den Namen Ngöbe und Buglé unterteilt werden. Wobei die Gruppe der Buglé in einem anderen Buch als Movere bezeichnet wird. In diesem selben Buch wird der Name Buglé als eine Zweitbezeichnung für den Stamm der Bokota angegeben. Für meine Arbeit verwende ich den Namen Buglé für die Untergruppe der Guaymí.

Die Angaben über die Bevölkerungszahlen gehen auch hier weit auseinander. Sie bewegen sich zwischen 186.861 Personen (davon 169.130 Ngöbes und 17.731 Buglés) und zirka 52.000 Personen. Doch egal an welchen Wert man sich hält, die Guaymí stellen die größte Gruppe der Indianer und das mit über 50%. Die Analphabetenrate bei über 10 jährigen Personen liegt in der Gruppe der Ngöbe bei 39,2% und bei den Buglé bei 36%. Das Durchschnittsalter bei den Ngöbe liegt bei 15 Jahren und bei den Buglé bei 18 Jahren.

Auch die Sprache der Guaymí stammt aus der Sprachfamilie der Chibchas. Heute besitzen sie zwar noch ihre eigen Sprache, doch haben sie sehr viele spanische Ausdrücke in ihr Vokabular aufgenommen

Beheimatet sind die Guaymí hauptsächlich in ihrem semiautonomen Gebiet, einem Küstenstreifen in den Provinzen Bocas del Toro und Coclé sowie einem Teil der Bergregion Chiriquís , das den Namen „Comarca de Guaymí“ (Übersetzt: Das Gebiet der Guaymí) trägt. Dieser wurde erst im März 1997 den Guaymí als ihr Gebiet zugesprochen. Abgesehen von diesen ersten Erfolgen der Guaymí, sieht ihre Situation eher traurig aus.

Eines der größten momentanen Probleme ist, dass die Guaymí Männer ihren Kummer im Alkoholrausch vergessen wollen und dafür auch ihr ganzes Geld ausgeben.

Der kulturelle Faden wird hauptsächlich noch durch die Guaymí Frauen gehalten. Sie sind leicht an ihren langen, farbenprächtigen Kleidern mit geometrischen Mustern erkennbar. Einige unter ihnen verdienen selbst etwas Geld durch den Verkauf ihres typischen Handwerkprodukts der Chachira, einer aus bunten Perlen gemachte Halskette. Der Rest der Frauen geht auf die Straßen um zu betteln. Dabei setzen sie oft kleine Kinder ein, um bei den Passanten Mitleid zu erwecken.

Guaymí

2.1.2.3 Die Chocó:

Die Chocó sind mit insgesamt 29.367 Personen ein sehr großes Volk. Sie repräsentieren die typischen Charaktereigenschaften einer Urwaldkultur. Ihre Wirtschaft basiert auf Landwirtschaft mit Jagd und Fischerei und sie leben als reine Selbstversorger.

Auch das Volk der Chocó kann in zwei Untergruppen gegliedert werden: die Embera und die Wounaan. Die größere Gruppe der beiden sind die Embera. Sie bestehen insgesamt aus 22.485 Menschen. Das sind rund 7,9% der indianischen Bevölkerung. Die Analphabetenrate bei über 10 jährigen Personen ist 28,4%.

Das Durchschnittsalter liegt bei 17 Jahren und der durchschnittliche Kinderzahl pro Frau bei 3,4. Die Gruppe der Wounaan ist verhältnismäßig klein und zählt nur 6.882 Personen, also rund 2,4% der Indianer. 28% sind Analphabeten und der Durchschnittsalter liegt ebenfalls bei 17 Jahren.

Die Sprache der Chocó zählt ebenfalls zu jener der Kariben- Sprachfamilie. Der Großteil der Chocó wuchs jedoch zweisprachig auf: in Spanisch und Chocó. Aber es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass es sich bei der Sprache der Embera und Wounaan nicht um die gleiche Sprache handelt.

Entwickelt haben sich beide Gruppen der Chocó Indianer im heutigen Kolumbien. Heute sind sie im Regenwald Dariéns beheimatet, wo sie lange Zeit ihre Landwirtschaft ungestört ausüben konnten.

Eigentlich lebten in diese indianische Stämmen traditionell mehrere Familien in kleinen Gruppen zusammen. Die fortschreitende Zivilisation forderte jedoch auch von ihnen immer mehr Anpassung. Viele Dörfer wurden bereits an den Rand des Urwaldes verlegt. Der Hauptgrund dafür ist, dass die Regierung dort medizinische Versorgung und Primärschulen für die Kinder zur Verfügung stellt. So wurde bzw. wird der Bevölkerungsteil, der im Einklang mit der Natur lebt immer kleiner. Doch auch die Chocó haben sich die Gemeinschaft der Kuna als Vorbild genommen und ein semiautonomes Gebiet nahe der Pazifikküste errichtet. Weiters haben sie, wie auch die Kuna schon vor ihnen, die politische Verwaltung in die Hände eines Kaziken gelegt.12

Chocó

... ... ...

2.1.3 Vergleiche der Indianerstämme untereinander:

Der auffallendste Unterschied zwischen den einzelnen Stämmen liegt für mich in der Art und Weise wie sie in die heutige Gesellschaft integriert sind, bzw. wie sie akzeptiert werden. Am Einfachsten lässt sich dies am Vergleich der Kuna- Indianer mit den Guaymí darstellen. Dies sind die beiden Stämme, die man auch im Alltag häufig sehen kann, und mit denen man sehr leicht in Kontakt kommt. Die anderen Stämme leben eigentlich sehr anonym und man kann sie im täglichen Leben kaum bis gar nicht bemerken. Deshalb werde ich den Schwerpunkt auf Vergleiche zwischen diesen beiden Gruppen legen.

-Während die Kuna von ihrer Umwelt akzeptiert und geachtet werden, werden die Guaymí eher verschmäht. Das liegt hauptsächlich daran, dass die Kuna selbst für ihren Lebensunterhalt aufkommen und ihr Geld mit „ehrlicher“ Arbeit verdienen. Vor allem die Kuna Männer üben akzeptierte Berufe aus. Die Guaymí hingegen arbeiten oft gar nicht. Der Anteil unter ihnen der arbeitet, tut dies auf Bananen- oder Kaffeeplantagen. Man kann unter den Guaymí auch viele betrunkene Männer, bettelnde Frauen und schmutzige Kinder bemerken. Nie jedoch wird man einen betrunkenen Kuna oder zum Beispiel auch Chocó Mann in den Straßen sehen, oder eine bettelnde am Boden kauernde Kuna Frau. Durch diese Tätigkeiten haben die Guaymí sehr viel Verachtung geerntet. Auch durch Gespräche mit Einheimischen, konnte ich die Akzeptanz für die Kuna, jedoch auch die Abneigung gegen die Guaymí deutlich feststellen.

- Der Rollenvergleich zwischen Mann und Frau ist bei allen Stämmen gleich: der Mann hat eindeutig mehr Rechte als die Frau. Die Männer haben das Entscheidungsrecht über politische Veränderungen (zum Beispiel bei den Kuna). Sie haben allerdings auch sehr viel Macht über ihre Frauen, da diese oftmals kein Spanisch sprechen. Erkennen kann man dies zum Beispiel bei Verkaufsständen. Die Frauen stellen die Produkte zwar meist her und verkaufen sie auch, Preisverhandlungen sind jedoch nur mit den Männern möglich. Diese Macht der Männer ist aber nicht nur bei den Indianern erkennbar, sondern auch bei der übrigen Bevölkerung.

- Vergleicht man die Kleidung so sticht einem sofort ihre Farbenfreude ins Auge. Die Frauen tragen nach wie vor ihre traditionelle Tracht, die Männer der Kuna sowie auch die Männer der Guaymí jedoch, haben sich bereits dem westlichen Kleidungsstil angepasst. Die traditionelle Tracht der Guaymí Frauen ist ein weites Kleid mit geometrischen Mustern. Die Tracht der Kuna Frauen allerdings besteht aus einem zweifärbigen Wickelrock und einer bunten Bluse mit einer auf Vorder- und Rückseite aufgenähten Mola. An den Händen und Beinen tragen sie Chachiras. Dabei handelt es sich jedoch nicht um die Chachira der Guaymí (vgl. Beschreibung der Guaymí, siehe oben) sondern um verschiedenfarbige Perlen, die auf eine Schnur aufgefädelt und um die Arme und Beine gewickelt werden. Diese Perlenketten werden, außer wenn die Frau erkrankt ist, nie abgenommen. Am Kopf tragen die Kuna Frauen ein Kopftuch.

- Beim Vergleich der Schulbildung bzw. der Analphabetenraten lässt sich feststellen, dass das Volk der Guaymí die höchste Analphabetenrate hat, und dies mit 37,6%. Vielleicht kann man daran auch erkennen, dass sie die am wenigsten entwickelte Gruppe unter den Ureinwohnern stellen. Wenn man jedoch die durchschnittliche Analphabetenquote der Indianerstämme (rund 26,8%) und die Quote der restlichen Bevölkerung (12%) vergleicht, so sieht man, dass die Analphabetenrate der Indianer mehr als doppelt so hoch ist. Hier kann man die schlechtere Schulbildung eindeutig bemerken. Daraus kann ich schließen, dass ihnen die Möglichkeit zum wirtschaftlichen Aufstieg bzw. zur vollkommenen Integration eingeengt wird und sie noch längere Zeit als der minderwertige Teil der Bevölkerung weiterexistieren werden.

- Beim Phänomen Sprache kann man sagen, dass zwar jeder Stamm nach wie vor seine eigene Sprache besitzt die spanischen Einflüsse sind jedoch von Stamm zu Stamm verschieden groß. Auf der einen Seite stehen zum Beispiel die Teribe, die noch immer ihre traditionelle Sprache sprechen und auch keine spanischen Ausdrücke verwenden. Auf der anderen Seite stehen Gruppen wie die Guaymí und die Kuna. Diese Gruppen sprechen zwar noch ihre alte Sprache, doch der spanische Einfluss ist eindeutig hörbar. Abgesehen von spanischen Ausdrücken kann man auch abgeänderte spanische Wörter in den Sprachen dieser Indianer finden. Ein Beispiel dafür ist das Wort arkar. Die Kuna bezeichnen damit den Interpreten des Häuptlings der die Lieder des Häuptlings für das Volk interpretierte und übersetzte. Dieses Wort arkar ist wahrscheinlich eine Abwandlung des spanischen Wortes alcalde dass auf Deutsch so viel bedeutet wie Bürgermeister. Wie schon öfters erwähnt kann man auch sprachliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern erkennen. Oftmals sprechen die Männer Spanisch, die Frauen jedoch nicht.

2.2.2 - Vergleiche nach Alter und Geschlecht innerhalb Panamas und mit Österreich:

Panama hatte im Jahr 2001 3.003.954 Einwohner. Davon waren 1.516.602 Männer und 1.487.352 Frauen. Österreich hatte im gleichen Jahr insgesamt 8.131.953 Einwohner. Davon waren 3.954.939 Männer und 4.177.014 Frauen.

Obwohl Österreich insgesamt um über 5 Millionen Personen mehr beheimatet, sind es bei den Kindern zwischen 0 und 4 Jahren nur rund 72.000 mehr. Der Unterschied bei den Personen im Alter von über 80 Jahren ist allerdings beträchtlich. Gab es in Panama im Jahr 2001 nur rund 29.726 Menschen mit über 80 Jahren, waren es in Österreich 303.985. Das ist ein Unterschied von rund 270.000 Personen. In Panama ist die Zahl der Personen zwischen 0 und 4 Jahren am höchsten und fällt dann konstant ab. In Österreich hingegen steigt die Zahl der Personen mit zunehmendem Alter an und erreicht seinen Höhepunkt bei den Leuten zwischen 35 und 39 Jahren. Erst ab dieser Altersgrenze beginnt die Anzahl der Personen in Österreich zu sinken.

Auch bei der Verteilung zwischen Männern und Frauen kann man eindeutige Unterschiede erkennen. Gibt es in Panama allgemein betrachtet mehr Männer als Frauen, so sind es in Österreich mehr Frauen als Männer. In Österreich könnte es mehr Frauen geben, da die Lebenserwartung der Frauen um einiges höher ist als jene der Männer. In Panama könnte die Überzahl der Männer auf die häufigen Geburten der Frauen zurückzuführen sein. Durch die schlechte medizinische Versorgung auf dem Land ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau bei einer ihrer vielen Geburten stirbt natürlich hoch. Betrachtet man den Unterschied in Panama aber altersmäßig, so kann man erkennen, dass es nur bei den Personen bis zum Alter von 39 Jahren mehr Männer gibt als Frauen. Ab dieser Altersgrenze liegt die Zahl der Frauen ungefähr gleich mit der der Männer und mit zunehmendem Alter der Personen wird der Anteil der Frauen immer höher. Bis der Unterschied bei den über 80 Jährigen schon bei über 2.000 liegt. Dieser Unterschied ist auch in Österreich erkennbar. Hier gibt es zwar insgesamt mehr Frauen als Männer, doch bei den Einwohnern zwischen 0 und 44 Jahren sind es mehr Männer. Erst mit zunehmendem Alter gewinnt die Zahl der Frauen die Überhand bis der Unterschied bei den über 75 Jährigen dann bereits 220.000 beträgt.

2.6 Familien:

Die Familie spielt in Panama allgemein eine sehr wichtige Rollte. Doch in Panama zähl zur Familie nicht nur der Vater, die Mutter und die Kinder sondern auch alle anderen Verwandten wie Großeltern, Onkel, Tanten, Kusinen etc… . Der Kontakt zu der entfernt verwandten Personen ist viel enger als in Österreich. Es gibt in Panama wohl kaum jemanden, der eine seiner Kusinen nicht kennt. Bei diversen Familienfesten, wie zum Beispiel Geburtstagen oder Taufen, geht es in Panama immer sehr lebhaft zu. Feiern mit bis zu 50 Personen sind keine Seltenheit. Auch der Kontakt zwischen bereits verheirateten Kindern und ihren Eltern wird immer sehr intensiv gehalten. Regelmäßige Besuche, wenn es die Entfernung erlaubt sogar tägliche, sind ein absolutes Muss.

Das Oberhaupt

der Familie ist im Allgemeinen der Mann. Er hat das Recht wichtige

Entscheidungen zu treffen und das, obwohl er oft die Familie

finanziell nicht unterstützt, denn ein ansehnlicher Teil der Frauen

trägt die ökonomische Verantwortung für sich und ihre Kinder

selbst. Familien in denen die Eltern gemeinsam für den Unterhalt

und die Kinder sorgen, existieren natürlich, bilden aber keinesfalls

die Mehrheit.

Panamesische Männer haben, nicht ohne Grund, das Image eines Machos. Viele Männer haben neben ihrer Ehefrau auch noch eine Geliebte. Dadurch ist die Zahl der außerehelichen Kinder natürlich groß, doch glücklicherweise hat dies keine gesellschaftlichen Konsequenzen für die Kinder. Nur in den Familien der Oberschicht werden außereheliche Kinder nicht gerne gesehen, da der Schutz des Familiennamens eine wichtige Rolle spielt. Deshalb wird in diesen Kreisen meist nur intern geheiratet.

Im Jahre 2001 wurden von der panamesischen Bevölkerung 9.767 Ehen geschlossen (die indianische Bevölkerung nicht mit eingerechnet). In Österreich waren es im gleichen Jahr 34.213 Ehen. Das bedeutet das Österreich verhältnismäßige gesehen mehr Eheschließungen hatte als Panama, denn kommen in Panama auf 10.000 Personen 34,4 Eheschließungen, so sind es in Österreich 42,1.

Die Zahl der Ehen die geschieden wurden beträgt in Panama 2.309 und in Österreich 18.612. Verhältnismäßig hat Österreich mehr Scheidungen als Panama, denn kommen in Panama auf 10.000 Personen (die indianische Bevölkerung nicht mitgerechnet) nur 8,5 Scheidungen, so sind es in Österreich 22,9. Ein Grund für die vergleichsmäßig sehr hohe Scheidungsrate in Österreich könnte sein, dass geschiedene alleinstehende und arbeitslose Frauen in Österreich durch den Staat bzw. durch Unterhaltszahlungen des Mannes unterstützt werden. In Panama gibt es solch ein System nicht. Der Staat gibt niemandem Geld und viele Frauen sind ohne die Unterstützung ihres Mannes mittellos.

Betrachtet man die Jahre von 1997 bis 2001 so sieht man, dass die Eheschließungen in Panama im Jahr 2001 erstmals abgenommen haben und die Scheidungsrate von Jahr zu Jahr konstant anstieg, denn immerhin wurden im Jahre 2001 um 553 Scheidungen mehr vollzogen als im Jahre 1997.

|